대한불교조계종 제15교구 본사인 통도사(通度寺)의 말사이다. 임진왜란 때 승병(僧兵)을 일으켜 나라에 큰 공을 세운 사명대사(四溟大師)의 충훈(忠勳)을 추모하기 위하여 세운 표충사당(表忠祠堂)이 있는 절이다. 원래 이곳에는 원효(元曉)가 창건한 죽림사(竹林寺)를 신라 흥덕왕 때 황면(黃面)이 재건하여 영정사(靈井寺)로 개칭한 절이 있었다. 표충사라는 이름은 사명대사를 제향하는 사당을 당시 서원(書院)의 격(格)으로 표충서원(表忠書院)이라 편액하고 일반적으로 표충사로 불렀는데, 이 사당을 사찰에서 수호(守護)하여 왔으므로 사(祠)가 사(寺)로 바꾸어진 것이다.

원래의 표충사(表忠祠)는 밀양시 영축산에 있던 백하암(白霞庵) 자리에 있었으며, 사명대사의 제사를 모시기 위하여 나라에서 사원(祠院)을 세우고 봄·가을로 제사를 지냈다. 그 뒤 병자호란이 일어나 승려들이 흩어지고 폐허가 되었던 것을 1714년(숙종 40)에 밀양 군수 김창석(金昌錫)이 사명대사의 충훈을 알고 퇴폐된 것을 민망스럽게 여겨 지방유지와 승려를 불러 사우를 다시 세울 것을 의논하였다.

한편으로 관찰사 조태억(趙泰億)에게 보고하여 조정에 계(啓)를 올려 나라에서 제수(祭需)를 내릴 것을 청하였다. 그리하여 사당을 다시 세워 사명대사와 그의 스승인 서산대사(西山大師), 임진왜란 때 금산(錦山)싸움에서 전사한 기허당(騎虛堂)의 영정을 모셨다. 그리고 한 전각을 사당 왼쪽에 지어 사명대사가 일본에 갈 때 가지고 간 원불(願佛)을 대구 용연사(龍淵寺)에서 가져 와서 봉안하고, 동서쪽에 요사(寮舍)를 지어 수호하는 승려가 살 수 있도록 하였다. 그 뒤 남붕(南鵬)이 크게 중창하고자 1738년(영조 14)에 사명대사의 행적(行蹟)을 갖추어 임금에게 올리니, 임금이 교지를 내려 표충사의 잡역(雜役)을 면제하고, 전답(田畓) 5결(結)을 내리고 경상도 관찰사에게 중수하도록 명하였다. 이때 남붕이 총책임을 맡고, 연초(演初)·취안(翠眼)·최심(最心)·상현(尙玄) 등이 도왔다. 사우를 3칸으로 하고 단청을 하였으며, 또한, 원불전(願佛殿)·노전(爐殿)·예제문(禮制門)·의중당(義重堂)·자하문(紫霞門)·명인루(明禋樓)를 세웠다. 사당의 좌우에 선원(禪院)과 교당(敎堂)을 세웠는데, 향교와 서원의 동·서 재실(齋室)과 같은 모양으로 하였다. 1742년 동쪽 10리 되는 곳에 사명대사의 비석(密陽表忠祠松雲大師影堂碑銘幷序)을 세우고 비각을 건립하였다. 이렇게 모든 사우를 정비하여 다시 세웠기 때문에 중흥사(重興寺)라 하였다. 그러나 향례(享禮)를 지낼 때마다 바람과 비를 만나게 되고, 산세가 옹색하고 길이 험하여 살고 있는 자나 제향에 참여하러 다니는 사람 모두 이를 병폐로 생각하여 불편함이 많았다. 이에 남붕이 옮기려고 뜻을 세웠으나 실현하지 못하다가, 1838년(헌종 4) 사명대사의 8세손인 천유(天有)가 예조에 보고하여 부사 심의복(沈宜復)의 도움으로 1839년에 영정사 자리로 옮기게 되었다. 당시 영정사는 이미 승려가 살지 않는 폐사가 되어 있었다. 여기에 사원의 배치를 옛날 체제대로 하여 영정사 관음전 자리에 사우를 신축하고 사명대사 원불을 대웅전 대들보 위에 봉안하여 예제문 3칸과 자하문 3칸, 명연루 3칸, 정문(正門)을 짓고 의중당 좌우(左右)를 동·서 재실로 이름을 바꾸었으며, 명부전(冥府殿) 자리에 영당(影堂)을 건립하였다.(출처 : 표충사)

표충사(表忠祠)는 사명대사와 그의 스승인 서산대사(西山大師, 1520~1604), 그리고 임진왜란 때 금산(錦山) 전투에서 전사한 기허당(騎虛堂, ?~1592)의 영정을 모시고 있다 (출처 : 표충사)

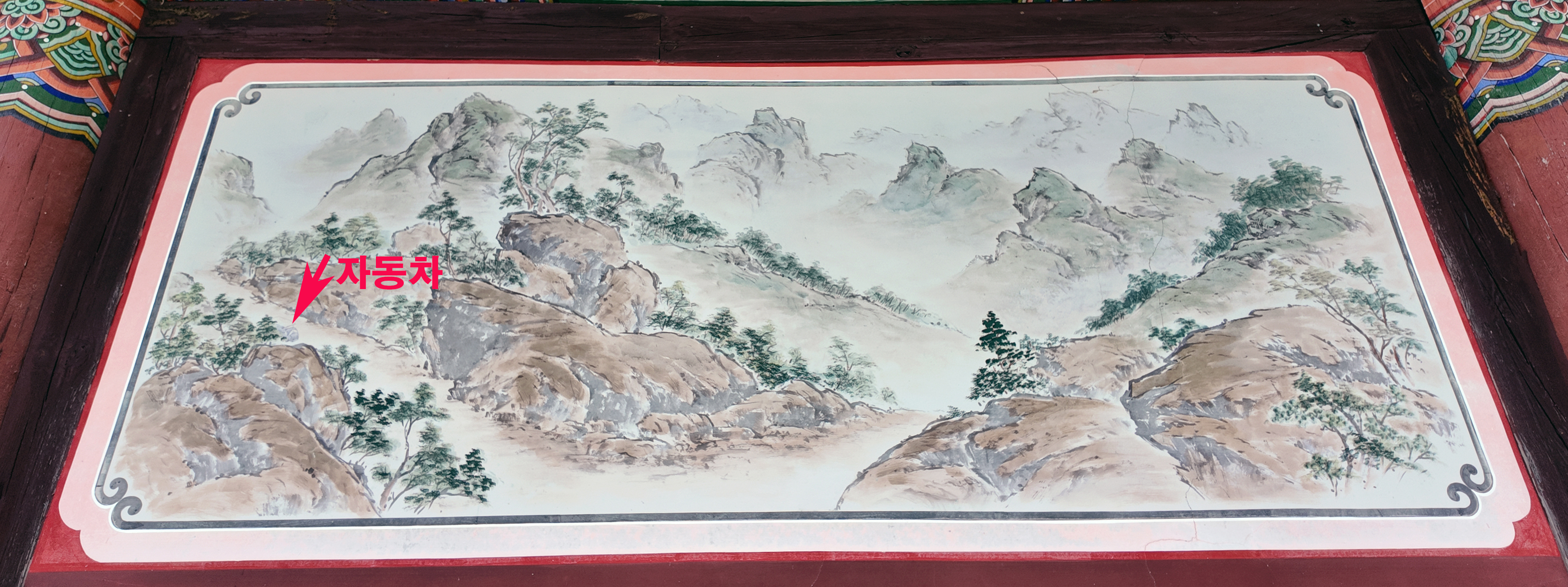

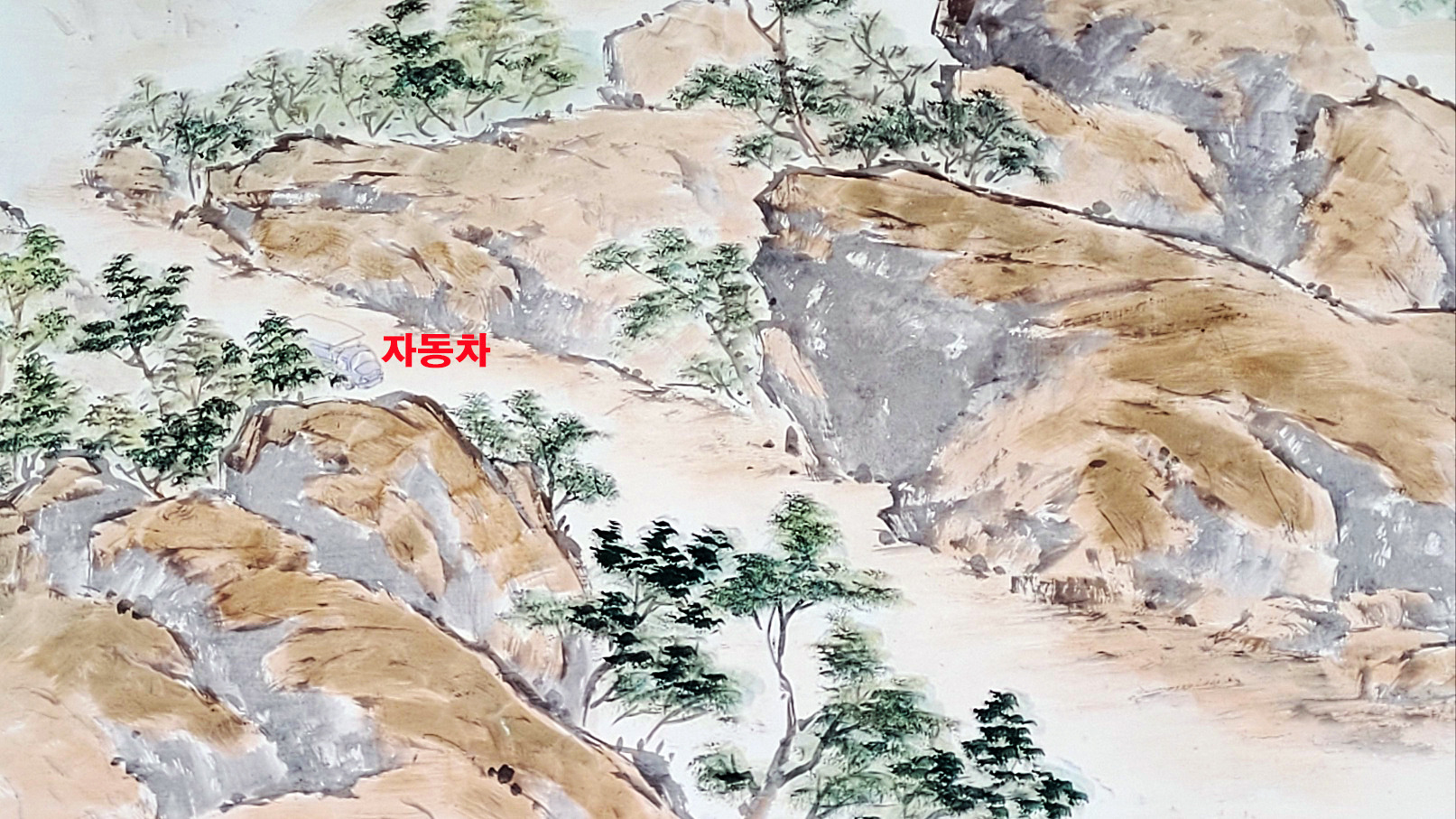

대광전(大光殿. 시도유형문화재) : 표충사 경내에 있는 절로 대적광전이라고도 하며, 비로자나불을 모시는 법당이다. 앞면 5칸·옆면 3칸으로 지붕 옆면이 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕집이다. 지붕 처마를 받치기 위해 장식하여 만든 공포는 기둥 위와 기둥 사이에도 있는 다포식 건물이다. 기둥 간격은 공포 간격을 배려하여 같게 배치한 것으로 보인다. (출처 : 표충사)

반야용선도(般若龍船圖. 이칭異稱 : 용선도(龍船圖), 용선접인도(龍船接引圖), 인접용주도(引接龍舟圖))

중생이 극락정토를 향해 반야의 지혜에 의지하여 용선을 타고 바다를 건너는 모습을 그린 그림.

반야용선도의 개념은 반야선에서 비롯된다. 반야선은 중생이 생사의 윤회를 벗어나 정각(正覺)에 이를 수 있게 하는 반야(般若)를 차안(此岸)의 중생이 생사고해를 건너 피안(彼岸)의 정토에 이르기 위해 타고 가는 배에 비유한 것이다.

경전에서 반야선에 대한 언급은 도세(道世)가 엮은 『법원주림(法苑珠林)』과 『제경요집(諸經要集)』, 불공(不空)이 번역한 『천수천안관세음보살대비심다라니(天手天眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼)』와 『인왕반야다라니석(仁王般若陀羅尼釋)』 등 당(唐)대에 저술된 경전에서 보이기 시작한다. 우리나라 문헌에서는 권근(權近)의 「대반야경발(大般若經跋)」 (『양촌집(陽村集)』 권22) 과 이첨(李詹)의 「신총랑오재소(辛惣郞五齋疏)」 ( 『동문선(東文選)』 권111) 등 고려 말 조선 초 문인들의 글에서 처음 보인다.

기록에 따라서 반야선은 미륵정토나 연화장세계(蓮華藏世界)로 나아가는 운송수단으로 표현되기도 한다. 아미타신앙에서는 원선(願船), 아미타원선, 사십팔원선(四十八願船), 대비선(大悲船), 자항(慈航) 등으로도 표현된다. 아미타원선은 모든 중생을 구제하고자 한 아미타불의 사십팔 대원(大願)을 중생이 정토 왕생하기 위해 의지해야 하는 배에 비유한 것으로, 중생은 이 배를 타고 아미타불이나 그의 권속보살의 인도를 받아 서방정토로 간다. 그런데 모든 중생을 구제하고자 하는 불보살의 서원과 자비 또한 반야의 표현이므로 원선이나 대비선, 자항 등은 반야선으로 불리기도 한다.

반야용선도는 미타불과 그 권속이 왕생자를 용선으로 표현한 반야선에 태워 서방정토로 인도해가는 모습을 그린 도상이다. 용선은 선수(船首)나 선미(船尾), 혹은 배 전체를 살아있거나 조각한 용의 머리나 꼬리 혹은 용의 전신 모양으로 표현한 것이다. 정토로 향하는 용선의 도상은 고려시대 「미륵하생경변상도」에 보이는 용선이 현재 알려진 가장 이른 예이다. 조선 전기에는 「관경16관변상도」와 「안락국태자경변상도(安樂國太子經變相圖) 」, 「아미타정토도」, 그리고 전라남도 담양 용천사(龍泉寺)에서 간행된 『아미타경』권수판화 「용선도」 등에서 보이고, 1549년 무렵 선조의 어머니 덕흥부원군부인 정씨(德興府院君夫人鄭氏)가 「인접용주회(引接龍舟會)」를 제작한 기록이 알려져 있다. 이 불화들은 모두 아미타신앙계의 설화도나 정토도로, 판화 「용선도」를 제외하면 용선도상은 화면의 부분 요소로 그려져 있고, 화기나 방서(傍書) 혹은 방제(傍題)에서 사십팔용선, 혹은 용선이나 용주로 지칭되어 있다.

조선 후기에는 불교신앙의 변화에 따라 반야용선 신앙과 도상이 정립되어 ‘반야용선’ 혹은 ‘반야용선도’의 명칭도 완전하게 정착된 것으로 보인다. 현재 18세기 작품 몇 점과 다수의 19세기 작품이 전하고 있고 19세기 이후 반야용선을 소재로 하는 다수의 한글 불교가사가 남아있는 점으로 볼 때, 이 시기 반야용선도가 활발히 제작되었고 그 신앙이 대중화되었음을 확인할 수 있다. 이 시기 반야용선 도상은 「염불왕생첩경도(念佛往生捷徑圖)」나 「극락왕생도」에서 볼 수 있는 바와 같이 용선도상이 여전히 화면의 부분 요소로 그려져 예배상으로 불전에 봉안되기도 했지만, 점차 관경변상도나 정토도에서 독립하여 단독으로 그려진다. 독립 도상으로 그려진 반야용선도로서 대표적인 작품은 충북 제천시 신륵사(神勒寺) 극락전 서측 외벽의 벽화, 경남 양산 통도사 극락보전 북측 외벽에 그려진 벽화와 통도사 성보박물관 소장 번(幡), 김해 은하사(銀河寺) 시왕전 동측 외벽에 있던 벽화, 경기도 안성시 청룡사 대웅전 서측 내벽 벽화 등을 들 수 있다. 독립 도상의 반야용선도는 번이나 사찰 전각 내․외벽의 전체 혹은 상방 위를 장식하는 벽화 등 장엄용 불화로 변모함을 볼 수 있다.

또한 이 시기에는 반야용선에 탄 중생을 이끌어 가는 인도 주체도 다양한 구성을 보이는데, 즉 아미타불과 관음보살, 세지보살, 인로왕보살, 지장보살이 모두 함께 혹은 다양한 조합을 이루면서 등장하다가 점차 선수에서 번이나 삿대를 들고 인도하는 인로보살과 선미에서 호위하는 지장보살이 쌍을 이루는 도상으로 정착되어 간다. 인로보살과 지장보살이 반야용선도에 편입되는 것은 지옥 중생을 구제하는 영혼천도에 대한 대중의 관심이 반영된 것이다. 나아가 정토왕생을 위한 쉬운 방편으로 제시된 염불신앙이 더욱 체계화되고 대중화됨에 따라, 반야용선은 염불 왕생자를 극락의 연지(蓮池)로 실어오는 배로 묘사되거나, 승속(僧俗)과 남녀를 불문하여 염불의 공덕을 쌓은 다수의 중생을 구원하는 배로 그려진다. 때로는 왕생자를 가득 실은 용선에 거룻배를 연결하여 염불왕생의 대상을 확대함으로써 조선후기 대중들에게 구원의 희망을 고취하였을 것으로 보인다.

20세기에 제작된 반야용선도는 도상이 간략화하거나 현실의 생활상이나 풍속상을 직접 반영하면서 세속화된다. 이 시기 작품으로는 경남 심우사 일심삼관문도(1921년), 서울 안양암 대웅전 극락왕생도, 경기도 파주 보광사(普光寺) 대웅보전 북측 외벽 벽화 등이 있다.(출처 : 한국향토문화전자대전)

응진전(應眞殿) : 표충사에서 석가모니(석조석가모니불좌상)를 중심으로 좌 미륵보살좌상과 우 제화갈라보살좌상을 협시로 모시며, 그 주위에 다수나한성과 양끝에 범천(梵天)과 제석천(帝釋天)을 함께 봉안을 해놓은 곳이다. 19세기 조성된 것으로 추정되며, 후불탱인 영산회상도는 1942년 조성되었다. (출처 : 표충사)

명부전(冥府殿. 경상남도 문화재자료) : 명부전은 유명계의 심판관인 시왕(十王) 을 모시고 있다고 하여 시왕전(十王殿) 또는 지장보살을 중심으로 모시고 있다 하여 지장전이라고도 한다. (출처 : 표충사)

관음전(觀音殿) : 관음전은 천수관음보살도를 모셔놓은 법당이며, 아미타불의 좌보처로서 아미타불의 뜻을 빌어 대자대비(大慈大悲) 를 근본 서원으로 삼아 중생을 보살피고, 극락정토(極樂淨土) 에 왕생하는 이들을 인도하는 보살이다. 관음전은 천개의 손과 천개의 눈을 상징하는 42수 관세음보살을 모셨다. 좌우보처로는 남순동자와 해상용왕이 응립해있으며, 후불탱화로는 1930년 조성된 천수천안관음세음보살탱화가 모셔져있다. (출처 : 표충사)

칠성전(七星殿) : 일반적으로 삼성각에 같이 모셔지는 산신, 독성, 칠성중에서 칠성을 별도의 전각에 모셨다. 칠성각(七星閣)이라고도 하는데 북두칠성을 모신 전각으로 칠성을 부처님들로 화한 경우가 보통이다. 치성광여래(熾星光如來)를 주불로 모시며 특히 우리나라에서 가장 성행한 전각이다. (출처 : 표충사)

영각(影閣) : 표충사의 고승(高僧)의 초상(肖像)을 모시는 곳이다.

만일루(萬日樓. 경상남도 문화재자료) : 조선 철종 11년(1860)에 월암선사가 세운 만일루는 H자형의 독특한 구조로 아미타불의 48원을 상징하는 48칸과, 108번뇌를 상징하는 108평으로 되어 안쪽에 아미타불을 모시고 있다. 무량수각 또는 서래각이라고도 불리는데 이곳은 중생을 구제하고자 사부대중이 만일회를 결성하였던 곳이다. 나중에는 참선하는 방인 선방으로 사용하였으며, 대한불교조계종 초대 종정을 지낸 효봉대종사가 만년을 보낸 곳이다. (출처 : 표충사)

표충사 대홍원전(大弘願殿) 앞에 세워진 3층석탑이다. 탑 앞에는 같은 시대에 만들어진 것으로 보이는 석등이 있으나 이 곳은 탑과 석등이 놓였던 원래의 위치가 아닌 듯하다. 표충사의 원래 이름은 죽림사(竹林寺)인데 신라 흥덕왕 4년(829)에 두번째로 크게 확장시켜 이름을 영정사(靈井寺)로 고쳤다고 전한다. 조선 헌종 5년(1839)에는 그때까지 밀양군 무안면에 있었던 표충사(表忠祠)를 영정사로 옮기면서 절 이름도 표충사(表忠寺)로 개칭하였고, 가람배치도 큰 이동이 있었던 것이니 이 탑도 그 때에 옮긴 것이 아닌가 추측된다.

기단(基壇)은 모서리와 가운데에 기둥 모양을 본떠 새겼으며, 각 면을 둘로 나누어 놓았다. 탑신부(塔身部)는 층마다 몸돌과 지붕돌이 각각 한 돌로 되어 있다. 1층 몸돌은 기단에 비해 지나치게 높은 형태로, 균형면에서 특이한 형태를 하고 있다. 표면 모서리에는 매우 넓은 기둥이 새겨져 있고 다른 장식은 없다. 2층 몸돌은 1층에 비하여 높이가 급격히 줄었으며 3층도 체감되어 있다. 또한 2·3층의 몸돌 모서리에도 기둥모양이 새겨져 있으나 너비는 전체가 축소됨에 따라 좁아졌다. 지붕돌은 밑에 4단의 받침이 있고 처마는 수평을 이루었으며, 지붕은 아름다운 곡선으로 흘러내리다가 네 귀퉁이에서 경쾌하게 치켜올려져 있다. 꼭대기에는 탑의 머리장식이 얹혀져 있으나 정돈되지는 못하고, 그 위에 1m 가량의 끝이 뾰족한 쇠막대를 세웠다.

탑신부 1층의 몸돌이 지나치게 커다란 단점이 있으나, 기단이 1단으로 구성된 신라석탑양식을 따른 아담한 탑이다. 탑의 머리장식도 비교적 잘 보존되어 있어서 주목을 받고 있는 작품이다.(출처 :국가유산청)

밀양 표충사 삼층석탑 출토 유물 일괄(密陽 表忠寺 三層石塔 出土 遺物 一括. 보물)

밀양 표충사 삼층석탑 출토 유물 일괄은 1995년 실시된 삼층석탑의 해체보수 과정에서 기단 적심부에서 발견된 것이다. 이들 유물은 통일신라시대부터 고려시대에 이르는 20구의 금동불상과 탑에 봉안된 여러 공양물, 석탑의 보수를 알려주는 조선 초기의 <개수기비>(1491년)를 포함하고 있다. 불상 중에는 머리와 대좌 등이 파손되어 완전하지 못한 것도 있으나 출토지가 분명한 곳에서 시기를 달리 하는 많은 불상이 일괄로 발견되었다는 점에서 중요한 의의가 있다.

석탑 내에 사리장엄구 이외 불상을 봉납한 사례는 통일신라시대 석탑에서 흔히 볼 수 있는 사례이지만, 이렇게 다양한 형식과 양식, 그리고 시대별 층위를 가진 불상이 다량으로 봉납된 사례는 그 유례를 찾을 수 없을 만큼 드문 경우이다. 또한 이는 통일신라 9세기 대에 건립된 석탑이 이후에도 여러 차례 보수를 거쳐 오늘에 이르렀음을 말해주는 실증적 자료이기도 하다.

표충사 삼층석탑에서 출토된 금동불상 및 청동탑편, 개수탑기비(改修塔記碑), 상평통보 등은 금동불상 연구와 석탑의 공양의식, 중수사례 연구에 귀중한 자료라고 판단된다.(출처 : 국가유산청)

향완이란 절에서 의식을 행하거나 불단에 올려놓고 향을 피우는데 사용된 공양구이다. 특히 이처럼 완형(盌形)의 몸체에 나팔처럼 벌어진 자리와 원반형 받침을 지닌 형태를 향완이라 불렀다. 경상남도 밀양 표충사에 있는 청동 향완은 높이 27.5㎝, 입지름 26.1㎝의 크기이다. 향완에 무늬를 새기고 그 틈에 은실을 박아서 장식한 은입사(銀入絲) 기술이 매우 정교하면서도 세련된 작품이다.

향완의 형태는 주둥이 부분에 넓은 전이 달린 몸체와 바깥으로 벌어진 나팔모양의 받침을 갖춘 모습이, 고려시대의 전형적인 양식이다. 전과 몸체가 닿는 부분을 둥글게 처리하고 받침 둘레의 가장자리에 얕은 턱을 만들어 안정감을 주었다. 높이나 너비의 비율도 거의 1:1을 이룸으로써 균형잡힌 비례감각을 보여주고 있다. 넓은 전 윗면에는 일정한 간격으로 배치된 6개의 원 안에 ‘범자(梵字)’를 은입사하였으며, 그 사이사이에 구름무늬를 장식하였다. 몸체에도 역시 굵고 가는 여러 선으로 원 안에 굵게 은입사한 ‘범자(梵字)'가 4곳에 배치되어 있다. 받침에는 구름과 용무늬를 장식하였는데, 굵고 가는 선을 이용하여 능숙하게 표현된 용의 모습에서 고려시대 뛰어난 은입사기법을 보여주고 있다.

넓은 전의 안쪽 면에는 57자의 은입사로 된 명문을 새겼는데, 내용으로 미루어 고려 명종 7년(1177)에 제작된 것임을 알 수 있다. 이는 국내에 남아있는 향완으로는 가장 오래된 것으로, 고려 향완 연구에 귀중한 편년자료이다. 뿐만 아니라 원래 이 향완이 있었던 곳이 현재의 표충사가 아닌 창녕 용흥사였음을 알 수 있지만 언제, 어떻게 해서 표충사에 전래되었는지는 분명치 않다.(출처 : 국가유산청)

'경남' 카테고리의 다른 글

| 2025 칠서생태공원 청보리·작약 축제 (0) | 2025.05.13 |

|---|---|

| 김해 수로왕릉 金海 首露王陵 (0) | 2024.08.30 |

| 경남 양산시 범어빗물펌프장 유수지에 만개한 가시연꽃 (1) | 2024.08.27 |

| 함안연꽃테마파크. 가시연꽃. 부레옥잠 (0) | 2024.08.20 |

| 산청 수선사(山淸 修禪寺)-이토록 정갈하고 단아한 절집- (0) | 2024.08.13 |