고운사孤雲寺

고운사는 신라 신문왕 원년(서기 681년)에 해동 화엄종의 시조이신 의상대사께서 창건하신 사찰이다.

부용반개형상(연꽃이 반쯤 핀 형국)의 천하명당에 위치한 이 사찰은 원래 高雲寺였다.

신라말 불교와 유교ㆍ도교에 모두 통달하여 신선이 되었다는 최치원이 여지ㆍ여사 양대사와 함께 가운루(보물)와 우화루를 건축한 이후 그의 호인 孤雲을 빌어서 孤雲寺로 바뀌게 되었다.

고려 태조 왕건의 스승이자 풍수지리사상의 시조로 받들어지는 도선국사가 가람을 크게 일으켜 세웠으며 그 당시 사찰의 규모가 五法堂十房舍(5동의 법당과 10개의 요사채)였다고 한다.

현존하는 약사전의 부처님(보물)과 나한전 앞의 삼층석탑(경북 문화재자료 제28호)은 도선국사께서 조성하신 것들이다.

특히 고운사는 해동제일지장도량이라 불리는 지장보살영험성지이다.

옛부터 죽어서 저승에 가면 염라대왕이 고운사에 다녀왔느냐고 물었다고 하는데 지장보살님의 원만자비하신 풍모는 물론이거니와 명부십대왕의 상호와 복장도 다른 사찰에서는 보기 힘든 위엄과 정교함을 자랑한다.

일제시대에는 조선불교 31총본산의 하나였고 지금은 조계종 제16교구의 본사로 의성, 안동, 영주, 봉화, 영양에 산재한 60여 대소사찰들을 관장하고 있다.

사세가 번창했을 당시에는 366간의 건물에 200여 대중이 상주했던 대도량이 해방이후 쇄락하여 많은 사찰재산이 망실되고 지금은 이십여명 대중이 상주하는 교구본사로는 작은 규모의 사찰로 전락하였다. 하지만 10여년전부터 중창불사의 뜨거운 원력으로 주변을 정리하고 낡은 건물들을 수리 및 단청하여 지금은 위풍당당한 본산의 위상과 소박하고 절제된 수행지로서의 이미지가 절묘하게 조화를 이루고 있다. 이 정도 규모 이상의 고찰로서는 전국에서 유일하게 입장료를 받지 않는 고운사는 민가로부터 3km 정도 떨어져 오염되지 않은 순수함을 자랑하며 일주문에 이르는 솔밭 사이 비포장길은 부처님께 진실된 마음으로 다소곳이 다가서는 불자들의 마음처럼 포근하고 정감넘치는 모양을 하고 있다.

청정하고 엄격한 수행가풍을 자랑하는 고금당선원에서 정진하는 스님들을 비롯한 고운사의 모든 대중들은 위로는 진리를 구하고, 아래로는 중생을 제도하는 대승불교의 참모습을 구현하기 위해 새벽의 찬공기를 가르며 부처님전에 발원을 멈추지 않는다.

경북 의성의 대형 산불로 인해 천년고찰 고운사가 불탔지만 일부 전각은 화마를 피했다.

2025년 3월 25일 오후 4시50분께 산불이 강풍을 타고 등운산 자락에 있는 천년고찰 고운사를 덮쳤다.

이날 화재로 보물인 연수전(보물)과 가운루(보물)를 비롯해 연지암, 해우소, 정묵당, 아거각, 약사전, 연수전, 고운대암, 극락전, 만덕당, 종무소가 불탔다. 종각, 우화루, 행사채, 수월암, 백련암 공양간, 숭가대, 템플관 등도 소실됐다.

반면 대웅보전을 비롯해 삼성각, 명부전, 나한전, 조실채, 고금당선원, 수월암, 고불전, 일주문, 사천왕문, 해우소, 승가대 등은 불길 속에서 살아남았다.

약사전의 석조여래좌상(보물)은 스님과 신도들이 몸체와 광배를 안동청소년문화센터료 옮겼지만 받침대와 대좌는 이송 못한 것으로 알려졌다.

고운사 가운루 (孤雲寺駕雲樓. 보물. 경북 의성군 단촌면 구계리 116)

등운산에 위치한 고운사는 신라 문무왕 원년(681)에 의상대사가 지은 절로서,신라의 최치원이 승려 여지, 여사대사 등과 함께 가운루·우화루를 세우고 이를 기념하여 그의 호를 따서 ‘고운사(孤雲寺)’라 이름을 바꾸었다. 그 후 운주와 천우스님이 2차례에 걸쳐 절을 확장하여 지었으며 임진왜란(1592) 때에는 사명대사가 승병의 기지로 사용하기도 하였다. 1835년 화재로 소실되어 새로 지었으나 1970년대에 건물 일부가 다시 소실되었다. 고운사 가운루는 지붕 옆면이 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕집의 중층(中層) 누각이다. 내부의 구조물에서 조각솜씨가 다른 부재들이 함께 있는 것으로 보아 보수공사를 하며 부분적인 변형이 있었던 것으로 여겨진다.(문화재청 자료)

의성 고운사 연수전(義城 孤雲寺 延壽殿. 보물. 경상북도 의성군 고운사길 415 (단촌면))

연수전은 1902년 고종의 기로소 입소를 기념하여, 1904년에 세운 기로소 원당으로서, 고운사 내에 있던 영조의 기로소 봉안각(1745-1749)의 전례를 쫓고, 기로소에 있던 영수각(1719)을 모범으로 세워진 대한제국기의 황실 기념 건축물이다. 기록이 분명치 않은 태조의 기로소 입소를 제외하고, 조선시대에 실제로 실행된 세 번의 국왕의 기로소 입소, 즉, 숙종, 영조, 고종의 기로소 입소 건과 모두 연결되어 있는 기로소 원당 건축으로서 가치가 높다.

고운사 연수전은 솟을 삼문 형식의 정문인 만세문과 사방으로 담장으로 사찰 내의 다른 구역과 구분되는 독립된 구획을 이루고 남향을 하고 있다. 본전 건물은 3단의 다듬은 돌 석축 위에 있으며, 정면3칸 측면3칸의 단층 팔작집으로, 정방형에 가까운 평면을 가진다. 한 가운데 자리한 중앙칸을 어첩 봉안실으로 삼고 사면에 퇴를 두었다. 12주의 기둥 모두 원주로 하였으며, 이익공식 공포를 사용하였는데, 각 어칸에는 주간에도 1구씩의 익공을 두고 있다. 기둥머리 이상의 부분에 화려한 금단청을 하였고, 천장에는 다른 곳에서 유래를 찾아보기 힘든 용과 봉, 해와 달, 학과 일각수, 소나무와 영지, 연과 구름 등 다양한 주제의 채색 벽화가 가득하다.

고운사 연수전은 조선시대 국왕의 기로소 입소를 기념하는 건축물로서 원형을 유지하고 있는 유일한 사례라고 할 수 있다. 비록, 지금의 건물은 1904년에 만든 것이지만, 기록에 전하는 1719년 건립의 기로소 영수각의 형태를 잘 반영하고 있어서 18세기 당시의 기로소 어첩 봉안각 형식을 알 수 있는 자료가 될 뿐 아니라, 사찰 내에 먼저 있던 1749년 건립의 기로소 봉안각의 선례를 따른 것으로서 조선후기 왕실과 불교의 관계 등을 보여주는 자료가 된다.

또한 고운사 연수전에 있는 단청과 벽화는 매우 수준 높은 금단청의 사례일 뿐 아니라, 대한제국 황실을 상징하는 여러 도상들이 풍부하여 역사적 가치를 가지며, 같은 시기에 행해진 기념비전의 건축과 왕릉 비각의 형식 변화 등과 함께 대한제국기 황실 전범에 따른 전통적 기념비의 변화 상황을 증거하는 자료가 된다.

전체적으로 보아, 규모가 작지만 황실 건축의 격에 어울리는 격식과 기법, 장식을 가지고 있는 수준 높은 건축물이며, 그 기능과 건축 형식의 면에서 다른 예를 찾아보기 힘든 귀중한 사례로 볼 수 있다.(출처 : 문화재청)

의성 고운사 석조여래좌상 (義城 孤雲寺 石造如來坐像. 보물. 경북 의성군 단촌면 고운사길 415 (구계리))

대좌(臺座)와 광배(光背)를 갖추고 있으며, 손상이 거의 없는 완전한 불상이다. 머리에는 작은 소라 모양의 머리칼을 붙여 놓았고, 네모난 얼굴에 눈·코·입을 작게 표현하였다. 가슴이 발달하고 허리가 잘록하지만, 약간 치켜 올라간 어깨로 인해 불안정한 자세를 드러내고 있다. 오른손은 손바닥을 무릎에 대고 손끝이 땅을 가리키고 있는 듯 하나 부서져 있으며, 왼손은 손바닥을 위로 향하게 하여 배꼽 앞에 놓았는데 자연스럽지 못하다. 왼쪽 어깨를 감싸고 있는 옷에는 규칙적인 평행의 옷주름이 나타나며, 다리와 팔 등에서는 도식적으로 표현되었다. 부처의 몸 전체에서 나오는 빛을 형상화한 광배(光背)는 끝이 날카로운 배(舟) 모양이다. 머리광배와 몸광배에는 연꽃과 덩쿨무늬 등을 표현하였고, 가장자리에는 불꽃이 타오르는 모양을 표현하였다. 대좌는 상·중·하대로 이루어졌는데, 상대석은 연꽃을 위로 떠받드는 모양으로 표현되었다. 8각의 중대석은 모서리를 기둥 모양으로 장식하였고, 하대석은 연꽃잎을 엎어놓은 모양으로 표현되었다. 이 불상은 머리, 얼굴, 신체, 옷주름, 대좌, 광배 등에서 8세기의 불상과는 뚜렷하게 구별되는 9세기의 특징적인 양식을 나타내고 있다.(문화재청 자료)

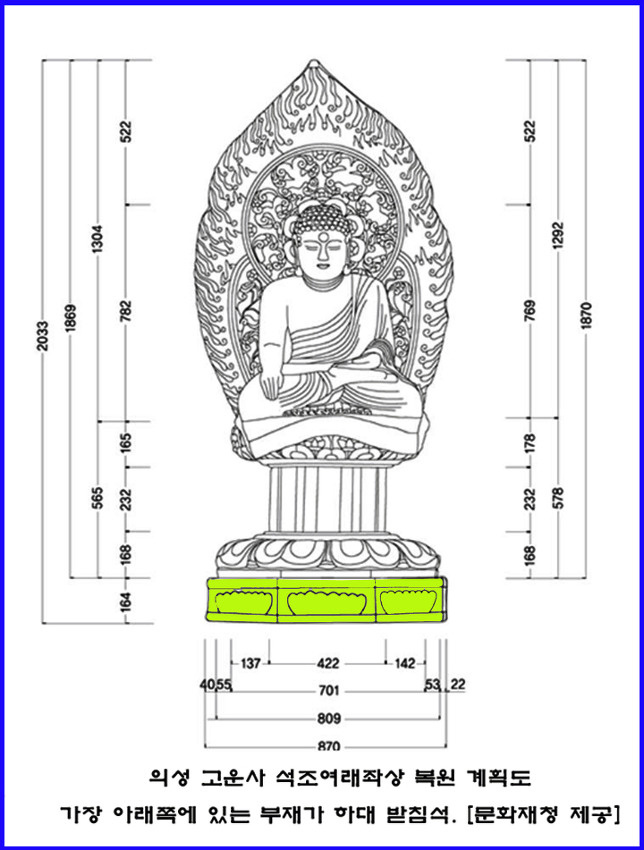

의성 고운사 석조여래좌상(義城 孤雲寺 石造如來坐像. 보물 제246호. 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(지번) 주소 단촌면 구계리 116 (지번))경북 의성 고운사에 있는 신라 문화재인 보물 제246호 석조여래좌상 하단에 있던 받침석이 확인돼 불상을 복원하는 절차에 들어갔다.문화재청 관계자는 1일 "석조여래좌상이 있는 고운사 약사전 뒤편에서 팔각형 부재를 찾아 불상과 재질·크기를 비교한 결과 하대(下臺) 받침석으로 추정된다는 연구 결과가 나왔다"고 밝혔다.

문화재위원회는 최근 이 사안을 검토해 하대 받침석까지 포함해 불상 원형을 회복하기로 결정했다.

보물 제246호 석조여래좌상은 대좌(臺座)와 광배(光背)를 갖추고 있으며, 손상이 거의 없는 완전한 불상이다.

머리에는 작은 소라 모양의 머리칼을 붙여 놓았고, 네모난 얼굴에 눈·코·입을 작게 표현하였다. 가슴이 발달하고 허리가 잘록하지만, 약간 치켜 올라간 어깨로 인해 불안정한 자세를 드러내고 있다. 오른손은 손바닥을 무릎에 대고 손끝이 땅을 가리키고 있는 듯하나 부서져 있으며, 왼손은 손바닥을 위로 향하게 하여 배꼽 앞에 놓았는데 자연스럽지 못하다. 왼쪽 어깨를 감싸고 있는 옷에는 규칙적인 평행의 옷주름이 나타나며, 다리와 팔 등에서는 도식적으로 표현되었다.

부처의 몸 전체에서 나오는 빛을 형상화한 광배(光背)는 끝이 날카로운 배(舟) 모양이다. 머리광배와 몸광배에는 연꽃과 덩굴무늬 등을 표현하였고, 가장자리에는 불꽃이 타오르는 모양을 표현하였다. 대좌는 상·중·하대로 이루어졌는데, 상대석은 연꽃을 위로 떠받드는 모양으로 표현되었다. 8각의 중대석은 모서리를 기둥 모양으로 장식하였고, 하대석은 연꽃잎을 엎어놓은 모양으로 표현되었다.

이 불상은 머리, 얼굴, 신체, 옷주름, 대좌, 광배 등에서 8세기의 불상과는 뚜렷하게 구별되는 9세기의 특징적인 양식을 나타내고 있다.

대좌는 상대·중대·하대로 구분되는데, 일제강점기 자료인 조선고적도보에는 하대 아래에 받침석이 있었다.

문화재청이 의뢰한 용역 연구 결과에 따르면 석조여래좌상에 사용된 암석은 화산암 일종인 응회암으로, 하대 받침석으로 짐작되는 부재 재질도 동일했다.

상대석 70.1㎝, 하대석 80.9㎝, 하대 받침석 87㎝이고, 팔각형 변의 길이는 하대석 32.5㎝, 하대 받침석 35.5㎝였다.

"불상과 하대 받침석 추정 부재는 바위 종류가 같고, 비례도 맞다"며 "8∼9세기 통일신라 석불좌상 하대 받침석은 하대와 별도로 제작하기도 하고, 하나로 만들기도 했다"고 설명했다.

문화재청 관계자는 "어떤 연유로 하대 받침석이 분리됐는지는 알 수 없지만, 과거 불상 아래에 하대 받침석이 있다는 사실이 확인되므로 복원하는 것이 좋다고 판단했다"고 말했다.

내년에 완료할 예정인 보존처리는 실측 조사와 3D 스캔, 불상 해체, 세척, 조립 순으로 진행한다. 보존처리를 마치면 불상 전체 높이는 186㎝에서 16㎝ 남짓 늘어나 203㎝가 된다

이 불상은 광배와 대좌까지 모두 갖춘 손상이 거의 없는 불상이지 만, 머리는 나발이나 육계의 유무는 불분명하다. 얼굴의 이목구비는 작고 허리가 몸에 바짝 붙어 목이 짧지만 형식적인 삼도가 표시되 어 있다. 어깨를 치켜올려서 가슴이 두툼하고 허리가 잘록하여 자 세는 조금 불편한 편이다. 결가부좌(結跏趺坐)한 하체도 낮지만 전 신이 위축된 감이 있다. 항마촉지인(降魔觸地印)을 한 손도 불안하 다. 옷주름이 평행선으로 형식적이고 팔이나 다리를 덮고 있는 옷 주름은 도식적으로 보인다. 반면에 주형거신광배(舟形擧身光背)안으 로 보상, 당초문이 화려하게 조각되었고 두광의 중심에는 연화문을 두고 바깥으로는 화염문이 새겨져 있다. 대좌는 8각으로 상대는 반 구형에 이중의 앙련(仰蓮)연화문이 표현되었고 중대는 8각으로 모 서리에 기둥을 새겼다. 하대는 복련(伏蓮)연화문이 둘려졌고 지대석 에는 안상을 새겼다. 각 부분에 나타나는 이러한 형식적인 경향들 은 신라 하대의 불상양식의 변화과정을 보여주는 것으로, 광배와 대좌를 모두 갖춘 9세기의 대표적인 석불좌상이다. 불상의 높이는 79cm, 대좌의 높이는 72cm이고 광배의 높이는 1.34m이다.(출처 : 문화재관리국, 1977, 문화유적총람 중, 138. ; 동해문화)

2025년 3월 25일 의성산불로 인하여 약사전의 석조여래좌상(보물)은 스님과 신도들이 몸체와 광배를 안동청소년문화센터료 옮겼지만 받침대와 대좌는 이송 못한 것으로 알려졌다.

의성 고운사 석조여래좌상(義城 孤雲寺 石造如來坐像. 보물. 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(지번) 주소단촌면 구계리 116 (지번))

경북 의성 고운사에 있는 신라 문화재인 보물 석조여래좌상 하단에 있던 받침석이 확인돼 불상을 복원하는 절차에 들어갔다.

문화재청 관계자는 "석조여래좌상이 있는 고운사 약사전 뒤편에서 팔각형 부재를 찾아 불상과 재질·크기를 비교한 결과 하대(下臺) 받침석으로 추정된다는 연구 결과가 나왔다"고 밝혔다.

문화재위원회는 최근 이 사안을 검토해 하대 받침석까지 포함해 불상 원형을 회복하기로 결정했다.

보물 제246호 석조여래좌상은 대좌(臺座)와 광배(光背)를 갖추고 있으며, 손상이 거의 없는 완전한 불상이다.

머리에는 작은 소라 모양의 머리칼을 붙여 놓았고, 네모난 얼굴에 눈·코·입을 작게 표현하였다. 가슴이 발달하고 허리가 잘록하지만, 약간 치켜 올라간 어깨로 인해 불안정한 자세를 드러내고 있다. 오른손은 손바닥을 무릎에 대고 손끝이 땅을 가리키고 있는 듯하나 부서져 있으며, 왼손은 손바닥을 위로 향하게 하여 배꼽 앞에 놓았는데 자연스럽지 못하다. 왼쪽 어깨를 감싸고 있는 옷에는 규칙적인 평행의 옷주름이 나타나며, 다리와 팔 등에서는 도식적으로 표현되었다.

부처의 몸 전체에서 나오는 빛을 형상화한 광배(光背)는 끝이 날카로운 배(舟) 모양이다. 머리광배와 몸광배에는 연꽃과 덩굴무늬 등을 표현하였고, 가장자리에는 불꽃이 타오르는 모양을 표현하였다. 대좌는 상·중·하대로 이루어졌는데, 상대석은 연꽃을 위로 떠받드는 모양으로 표현되었다. 8각의 중대석은 모서리를 기둥 모양으로 장식하였고, 하대석은 연꽃잎을 엎어놓은 모양으로 표현되었다.

이 불상은 머리, 얼굴, 신체, 옷주름, 대좌, 광배 등에서 8세기의 불상과는 뚜렷하게 구별되는 9세기의 특징적인 양식을 나타내고 있다.

대좌는 상대·중대·하대로 구분되는데, 일제강점기 자료인 조선고적도보에는 하대 아래에 받침석이 있었다.

문화재청이 의뢰한 용역 연구 결과에 따르면 석조여래좌상에 사용된 암석은 화산암 일종인 응회암으로, 하대 받침석으로 짐작되는 부재 재질도 동일했다.

상대석 70.1㎝, 하대석 80.9㎝, 하대 받침석 87㎝이고, 팔각형 변의 길이는 하대석 32.5㎝, 하대 받침석 35.5㎝였다.

"불상과 하대 받침석 추정 부재는 바위 종류가 같고, 비례도 맞다"며 "8∼9세기 통일신라 석불좌상 하대 받침석은 하대와 별도로 제작하기도 하고, 하나로 만들기도 했다"고 설명했다.

문화재청 관계자는 "어떤 연유로 하대 받침석이 분리됐는지는 알 수 없지만, 과거 불상 아래에 하대 받침석이 있다는 사실이 확인되므로 복원하는 것이 좋다고 판단했다"고 말했다.

내년에 완료할 예정인 보존처리는 실측 조사와 3D 스캔, 불상 해체, 세척, 조립 순으로 진행한다. 보존처리를 마치면 불상 전체 높이는 186㎝에서 16㎝ 남짓 늘어나 203㎝가 된다.

'경상북도 > 의성' 카테고리의 다른 글

| 금동관 -경상북도 의성군 금성면 탑리 출토- (0) | 2023.11.06 |

|---|---|

| 조문국(召文國) -過召文有感 : 허목許穆(1595~1682). 조선 후기의 문신- (0) | 2022.04.11 |

| 가음저수지(佳音貯水池. 별칭 : 가음지,양지못)의 벚나무 (0) | 2022.04.09 |

| 의성 빙계리氷溪里 빙산사지氷山寺址의 봄 (0) | 2022.04.09 |

| 조문국박물관 작은전시회 - 의성탑리리 오층석탑 출토 은장. 탑리리 유적. (0) | 2021.10.31 |