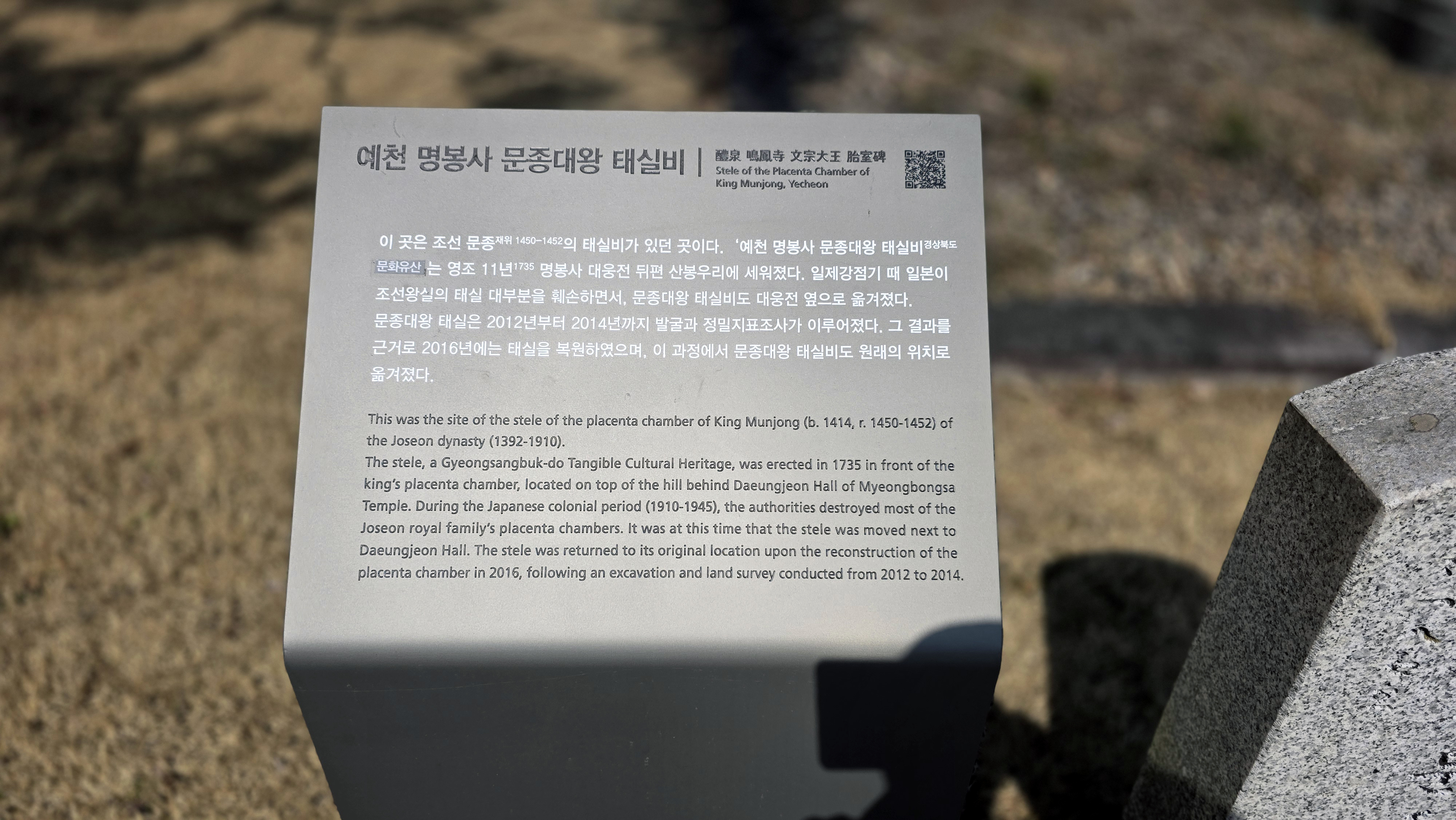

명봉사문종대왕태실비(鳴鳳寺文宗大王胎室碑. 경상북도 유형문화유산. 경북 예천군 효자면 석항명봉로 881-106 (명봉리))

태실이란 왕이나 왕실 자손의 태를 모셔두는 돌로 만든 방으로, 태실비는 태실에 태를 모신 것을 기념하는 비이다. 이 비는 문종대왕의 태를 모신 후 세운 비로, 원래는 절 뒤편 산기슭에 있었으나 일제강점기 때 일본이 조선왕실의 태실 대부분 훼손하면서, 명봉사의 스님들에 의해 경내로 옮겨졌다, 문종대왕 태실은 2012년부터 2014년까지 발굴과 정밀지표가 이루어졌다. 그 결과를 근거로 2016년 태실을 복원하였으며, 이 과정에서 문종대왕 태실비도 원래의 위치로 옮겨졌다. 비는 거북받침돌 위로 비몸을 세우고 머릿돌을 올려놓은 모습이다. 거북받침은 머리가 용머리화 되어 입에 여의주를 물고 있다. 머릿돌은 네모난 형태로, 앞면에 두 마리의 용이 서로 엉켜 있는 장면을 도드라지게 새겼다.

장조 태봉도(莊祖 胎封圖. 보물. 경기도 성남시 분당구 하오개로 323 (운중동, 한국학중앙연구원))

‘장조 태봉도’는 1785년(정조 9) 제작된 것으로, 정조(正祖)의 아버지 사도세자(1735∼1762, 후에 장조로 추존)의 태실(胎室)을 그린 산수도(山水圖)이다.

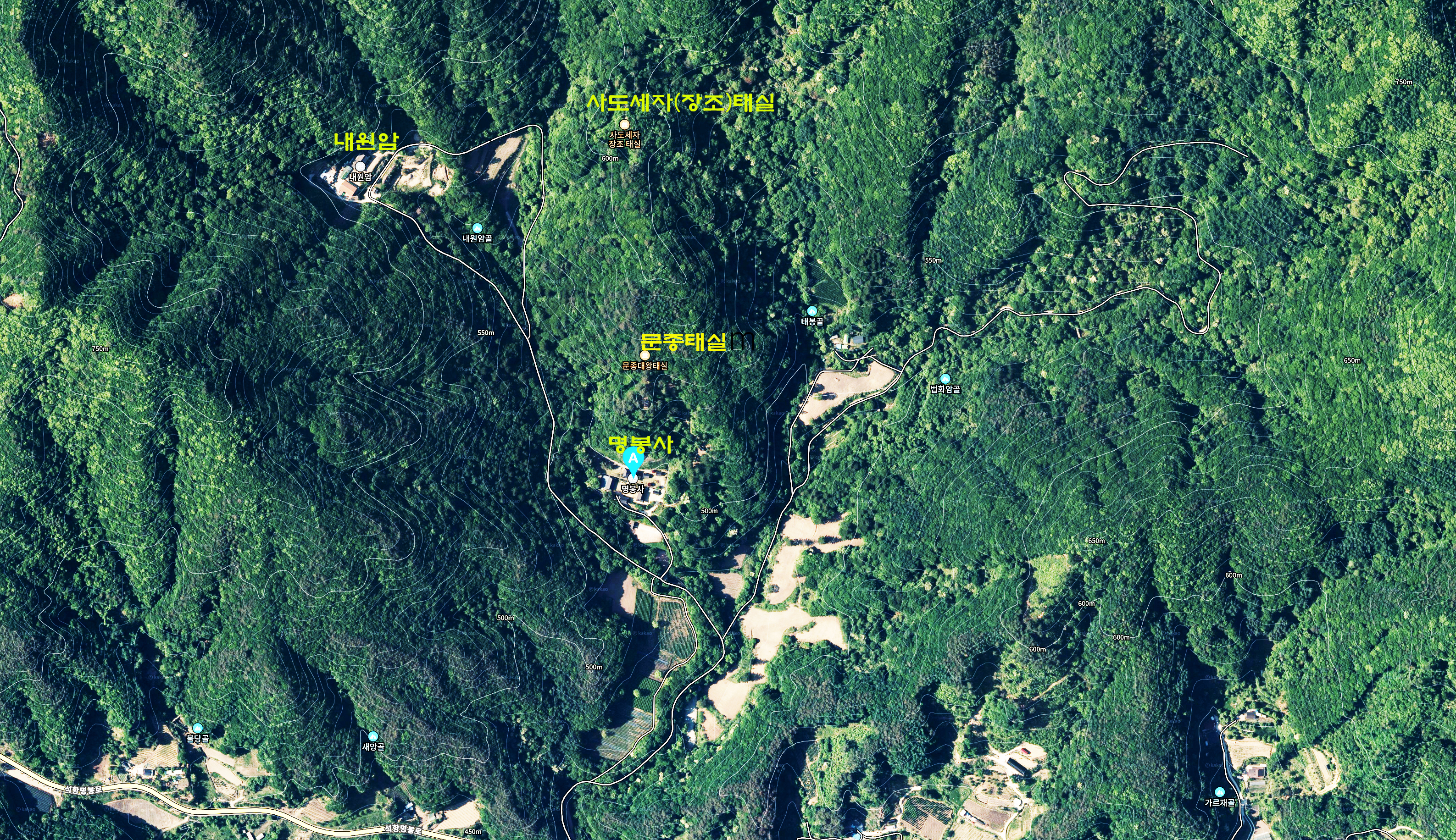

장조는 1735년 1월에 태어난 후, 윤4월에 경상북도 예천군 상리면 명봉리 명봉사 뒤편에 태실을 만들어 태를 모셨다. 이후 정조의 사도세자 추숭에 따라 1785년 왕에 해당하는 태실가봉(胎室加封)으로 격상하여 난간석(欄干石) 등 석물을 추가로 설치하였다.

화면은 먹과 색을 이용하여 타원형 구도에 수많은 산봉우리를 채워 넣었는데, 하단부에는 산봉우리가 아래를 향하도록 그렸다. 주요 건축물에는 이름을 적어 놓았고, 붉은 선으로 도로를, 푸른 선으로 물길을 표시했다. 화면 상단에 멀리 원각봉(圓覺峯)을 뾰족하게 표현하고, 가운데에 명봉사(鳴鳳寺)와 문종태실을 배치했다. 그 위로 “경모궁 태실(景慕宮 胎室)” 즉 사도세자의 태실을 그렸다.

태실은 이중으로 된 연꽃지붕이 있는 개첨석(蓋簷石)이 얹힌 중동석(中童石)이 있고 팔각의 난간석이 둘러 있으며, 앞쪽에는 귀농대석(龜籠臺石) 받침에 표석(標石)이 세워져 있다.

전체적인 기법은 주요 지명을 기입하거나 사방으로 펼쳐진 개화식(開花式) 구도, 줄지어 있는 삼각형 산형, 짙은 먹으로 거칠게 표현한 산봉우리 등으로 보아 지도식 표현이 두드러진다.

반면 짙은 가로 필획을 반복하여 나무를 묘사하였고, 호초점(胡椒點, 후추알처럼 작은 점을 찍은 기법)으로 수풀을 나타냈으며 옅은 청색과 갈색을 효과적으로 구사한 점 등 산수화로서 특징도 살펴볼 수 있다.

‘장조 태봉도’는 삼국시대부터 이어지던 장태(藏胎) 문화를 의례화시켜 새로 태어나는 왕자녀의 태를 길지(吉地)에 묻는 독특한 안태의례(安胎儀禮)를 정착시킨 조선왕실의 전통을 보여주는 작품이자, 장조의 태실을 그린 유일한 작품이라는 점에서 역사성ㆍ희소성이 돋보인다. 아울러 제작 동기와 제작 시기가 분명하고 태실과 관련된 왕실 회화로서 역사ㆍ미술사적 가치가 높다.(출처 : 국가유산청)

'경상북도 > 예천' 카테고리의 다른 글

| 예천 천향리 석송령(醴泉 泉香里 石松靈) (0) | 2025.03.23 |

|---|---|

| 예천 예천권씨 초간공파 종택(醴泉 醴泉權氏 草澗公派 宗宅) (0) | 2019.09.28 |

| 예천권씨 초간종택 별당(醴泉權氏 草澗宗宅 別堂) (0) | 2019.09.28 |

| 임진왜란 이전의 건축양식이 잘 남아있는 「예천 야옹정」 보물 지정 (0) | 2016.09.09 |

| 예천 선몽대일원(醴泉仙夢臺一圓) (0) | 2015.10.17 |