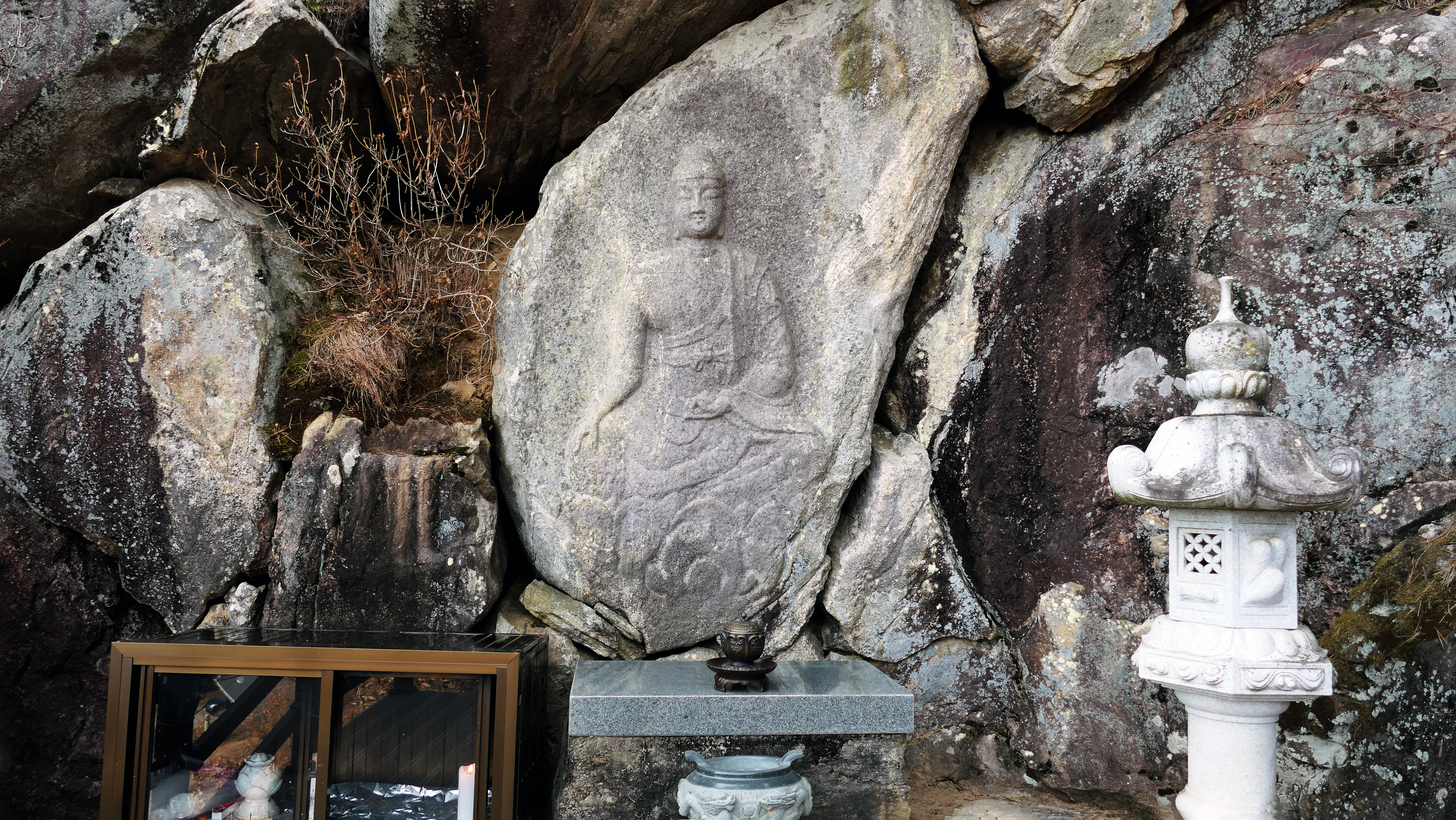

금당사(金堂寺. 전북 진안군 마령면 마이산남로 (동촌리 41)) 자연동굴을 법당으로 삼고 시작한 사찰 전라북도 진안군 마령면 동촌리 마이산(馬耳山)에 있는 절로 금당사(金堂寺)라고도 한다. 대한 불교조계종 제17교구 본사인 금산사(金山寺)의 말사이다. 절의 창건에 대해서는 두 가지 설이 있다. 하나는 650년(의자왕 10) 고구려에서 백제로 건너온 보덕(普德)의 제자 중 한 사람인 무상(無上)이 그의 제자인 금취(金趣)와 함께 세웠다고 한다. 당시 위치는 지금보다 약 1.5㎞ 떨어진 곳이었으며, 예전에 있던 자리를 고금당(古金塘), 혹은 자연동굴을 법당으로 삼았으므로 혈암사(穴巖寺) 또는 금동사(金洞寺)로 불렀다고 한다. 지금의 자리로 옮긴 것은 1675년(숙종 1)의 일이다. 다른 하나의 창건 설은 8..